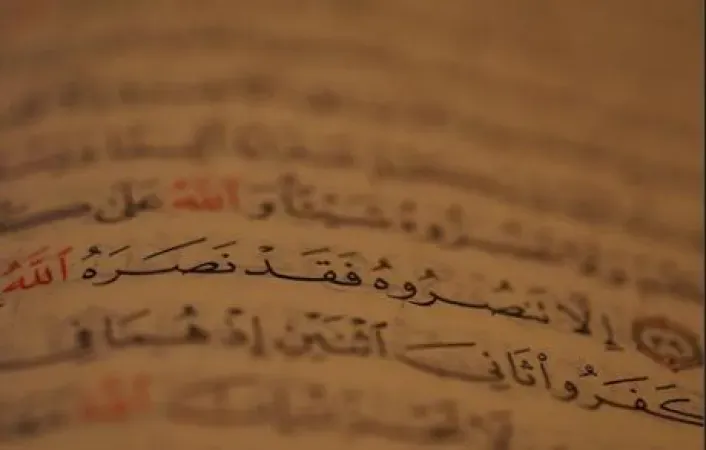

فقد نصره الله

لقد خلق الله الخلق واصطفى من الخلق الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة، واصطفى محمدًا صلى الله عليه وسلم على جميع خلقه.

والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، صاحب اللواء المعقود والمقام المحمود والحوض المورود، وهو الإمام الأعظم والنبي المقدم والرسول الخاتم، خاتم الأنبياء والمرسلين، وإمام الغر المحجلين، وسيد الأولين والآخرين، السراج المنير والبشير النذير.

اجتمع في النبي عليه الصلاة والسلام أصول الكمال البشري، وحاز أعلى مراتب الدين والخُلُق، فقد كرّمه الله سبحانه وتعالى تكريمًا عظيمًا، وأعلى شأنه واختصه بما لم يختص به غيره من البشر

وكما قال حسانُ بنُ ثابت رضي الله عنه:

وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء

خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء

ومن أعظم الشرف والرفعة والتفاخر والمجد والسؤدد أننا من أتباع خير الخلق محمدًا صلى الله عليه وسلم، كما قال القاضي عياض رحمه الله:

ومما زادني شرفًا وتيهًا وكدت بأخمصي أطأ الثريا

دخولي تحت قولك «يَا عِبَادِي» وأن صيرت لي أحمد نبيًا

النبي صلى الله عليه وسلم هو النموذج الأمثل للتأسي والاتباع والاقتداء، قال عز وجل: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا} [الأحزاب: 21].

يقول ابن كثير في تفسيره: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله (1).

والمعنى: لقد كان لكم أيها المؤمنون قدوة صالحة ومثل أعلى يحتذي به، فهلا اقتديتم وتأسيتم بشمائله صلّى الله عليه وسلّم، فهو مثل أعلى في الشجاعة والإقدام والصبر والمجالدة، إذا كنتم تريدون ثواب الله وفضله، وتخشون الله وحسابه، وتذكرونه ذكرًا كثيرًا في الليل والنهار، حبًا به وتعظيمًا له، وخوفًا من عقابه، وطمعا في ثوابه وجزائه، فإن ذكره دافع إلى طاعته، والتأسي برسوله.

وهذا عتاب للمتخلفين، وإرشاد للناس جميعًا أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في السراء والضراء وحين البأس ولقاء الشجعان ونزال الأبطال (2).

فالأسوة نوعان: أسوة حسنة، وأسوة سيئة.

فالأسوة الحسنة، في الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن المتأسِّي به، سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله، وهو الصراط المستقيم.

وأما الأسوة بغيره، إذا خالفه، فهو الأسوة السيئة، كقول الكفار حين دعتهم الرسل للتأسِّي بهم {إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ} [الزخرف: 22]، وهذه الأسوة الحسنة، إنما يسلكها ويوفق لها، من كان يرجو الله، واليوم الآخر، فإن ما معه من الإيمان، وخوف الله، ورجاء ثوابه، وخوف عقابه، يحثه على التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم (3).

بعثة النبي عليه الصلاة والسلام نعمة عظيمة، ومنة كبيرة، وعطية جسيمة امتنَّ الله تبارك وتعالى بها على العباد؛ {لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [آل عمران: 164].

يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، يتلو عليهم آيات الله مبينات ويزكيهم، أي: يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويعلمهم الكتاب -وهو القرآن -والحكمة -وهي السنة -ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالقول الفرى، فانتقلوا ببركة رسالته، ويمن سفارته، إلى حال الأولياء، وسجايا العلماء فصاروا أعمق الناس علمًا، وأبرهم قلوبًا، وأقلهم تكلفًا، وأصدقهم لهجة (4).

وربنا جل وعلا زكى نبينا صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فالذي يتحدث عن رسول الله ويدافع عنه ويذكر سيرته وخصائصه، فإنما يرفع من قدر نفسه وقدر السامعين لحديثه، وإننا نخاف على أنفسنا إن قصرنا في نيل شرف الاتباع، ومن مظاهر تزكية الله سبحانه لنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم.

زكاه في عقله فقال سبحانه: {مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى} [النجم: 2]، وزكَّاه في صدقه ولسانه فقال جل وعلا: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} [النجم: 3]، وزكاه في شرعه وسمعه فقال سبحانه: {إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 4]، وزكاه في دينه فقال سبحانه: {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ} [التوبة: 33]، وزكاه في علمه ومُعَلِّمِه فقال سبحانه: {عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى} [النجم: 5]، وزكاه في قلبه فقال سبحانه: {مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى} [النجم: 11]، وزكاه في بصره فقال سبحانه: {مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى} [النجم: 17]، وزكاه في صدره فقال سبحانه: {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ} [الشرح: 1]، وزكاه في ذكره فقال سبحانه: {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} [الشرح: 4]، وزكاه في طهره فقال سبحانه: {وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ} [الشرح: 2]، وزكَّاه في حلمه وطبعه فقال جل وعلا: {قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [التوبة: 128]، وزكاه في منهجه فقال سبحانه: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [الشورى: 52]، وزكى كتابه فقال سبحانه: {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ} [الإسراء: 9]، وزكى أمته فقال سبحانه: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} [آل عمران: 110]، وزكى أصحابه فقال سبحانه عنهم: {وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} [الفتح: 29]، وزكاه في استسلامه وانقياده واستجابته لربه فقال سبحانه: {وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ} [الزمر: 12]، وزكاه كله فقال جل وعلا: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 4].

وقد قرن الله سبحانه ذكره بذكر نبينا عليه الصلاة والسلام، فلا يصح إسلام أحد حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وأكثر اسم يُذكر يوميًا هو اسم محمد صلى الله عليه وسلم، على أقل تقدير فقط في الصلوات من الأذان والإقامة والصلاة أكثر من مائة مرة.

ولولا محمد صلى الله عليه وسلم ما عرفنا طريق الهداية ولا طريق الرشاد والصراط المستقيم، فإن أعظم نعمة عليك أن هداك الله للإسلام دين الفطرة والتوحيد، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: {رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ} [الطلاق: 11].

من المعلوم أن رسالة الإسلام رسالة إنقاذ وإصلاح للمجتمع، وغرس لمبادئ الفضيلة والخصال الكريمة في النفوس المسلمة، وإيجاد رابطة قوية ووثيقة بين الأفراد، وتنمية الشعور بالواجب، وحماية الحقوق العامة والخاصة لكل إنسان.

ومن أهم هذه المبادئ والمقومات: الحفاظ على حقوق الجماعة بصون الأمانة وتحريم الخيانة، سواء من المغانم أو غيرها، واتباع ما يرضي الله والتزام أوامره، والبعد عما يسخط الله ويوجب العذاب، وليس الناس في الجنة في درجة واحدة، وإنما هم في درجات، ومهمة النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ الأحكام والشرائع لأمته، وتلاوة آيات القرآن الكريم عليها وإفهامها لهم، وتعليمهم جميع ما في القرآن، والسنة النبوية، فإذا ما امتثلوا هذه التعاليم كانوا مثال المجتمع الفاضل، وتخلصوا من مفاسد الجاهلية البدائية وضلالاتها الموروثة، وبنوا حضارة جديدة قائمة على الحق والعدل والإحسان والأخلاق الفاضلة (5).

وقد ذكر شيخ الإسلام في كتابه «الصارم المسلول على شاتم الرسول» أن السلف كانوا يستبشرون بقرب النصر عندما يعتدي الأعداء على مقام النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن العظيم سبحانه يتولى الانتقام لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولن يستطيع الأعداء أن ينالوا شيئًا بما يفعلونه، وهم مثل من يثير العجاج والغبار على السماء فيرتد التراب على رؤوسهم وتظل السماء صافية.

وقد تكفل الله سبحانه وتعالى القوي الجبار المنتقم المعز المذل؛ بنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه والذب عن عرضه، من عدة جوانب وأوجه أثبتها الله سبحانه في كتابه العزيز، من ذلك:

قوله تعالى: {إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ} [الحجر: 95]، وقوله تعالى: {إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا} [التوبة: 40]، وقوله تعالى: {إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ} [الكوثر: 3]، وقوله تعالى: {وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} [المائدة: 67]، وقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ} [المجادلة: 20]، وقوله تعالى: {كَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ} [المجادلة: 21]، وقوله تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} [التوبة: 24].

يقول السعدي في تفسيره: وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله، وعلى تقديمها على محبة كل شيء، وعلى الوعيد الشديد والمقت الأكيد، على من كان شيء من هذه المذكورات أحب إليه من الله ورسوله، وجهاد في سبيله (6).

وقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا} [الأحزاب: 57]، وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [التوبة: 61].

ويقول ربنا جل وعلا كما في الحديث القدسي في صحيح البخاري: «من عادى لي وليًّا فقد آذنته بالحرب» (7).

فإذا كان هذا الإعلان من العزيز الديان، بالحرب لمن عادى وليًا مؤمنًا تقيًا صالحًا، فكيف بمن أساء وجهر وأعلن عداءه وحربه، لقدوة الأولياء وإمام الأصفياء وأعظم الأتقياء؟!

إن هذا التبجح وتلك الإساءات المتكررة وذلكم الطعن والاستهزاء بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم من قبل أولئك المارقين المأزومين الحاقدين على الإسلام والمسلمين، فإن ذلك لا يضر نبينا عليه الصلاة والسلام شيئًا، لأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بنصره وعزه ورفعته والذب عنه.

إن تلك المواقف والأحداث والإساءات لا تُنقص من قدر النبي عليه الصلاة والسلام ولا مكانته، هي في حقيقتها ابتلاءٌ للمسلمين واختبار لهم، {وَلِيَبْتَلِيَ اللهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} [آل عمران: 154]، من خلال إظهار محبتنا الحقيقية لنبينا عليه الصلاة والسلام، وصدق إيماننا واتباعنا له، وغيرتنا على عرضه ودفاعنا عنه بما أوجب الله سبحانه علينا ذلك.

وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود

يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» (8).

عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي مِن كل شيء إلا من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا، والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك»، فقال له عمر: فإنه الآن، والله، لأنت أحب إلي من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الآن يا عمر» (9).

ومن وسائل نصرته صلى الله عليه وسلم:

1- معرفة سيرته وشمائله ونشرها بين الناس.

2- تقديم محبته على كل شيء والإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم.

3- اتباع سنته واقتفاء أثره والاقتداء بهديه، والتأسي به في كل الأحوال.

4- تعظيمه وتعظيم سنته والدفاع عنها.

5- استثمار وسائل التواصل ونشر كل ما يتعلق به.

6- من الوسائل العملية: مقاطعة كل المؤسسات والشركات والمنتجات للجهات التي تستهزأ وتسخر من نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن المقاطعة سلاح فعال وقوي.

قال تعالى: {إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 40].

قال أبو جعفر الطبري في تفسيرها: هذا إعلامٌ من الله أصحابَ رسوله صلى الله عليه وسلم أنّه المتوكّل بنصر رسوله على أعداء دينه وإظهاره عليهم دونهم، أعانوه أو لم يعينوه، وتذكيرٌ منه لهم فعلَ ذلك به، وهو من العدد في قلة، والعدوُّ في كثرة، فكيف به وهو من العدد في كثرة، والعدو في قلة؟ فإلا تنفروا، أيها المؤمنون، مع رسول الله إذا استنفركم فتنصروه، فالله ناصره ومعينه على عدوّه ومغنيه عنكم وعن معونتكم ونصرتكم; كما نصره: {إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا}، بالله من قريش من وطنه وداره: {ثَانِيَ اثْنَيْنِ}، أخرجوه وهو أحد الاثنين، أي: واحد من الاثنين.

وإنما عنى جل ثناؤه بقوله: {ثَانِيَ اثْنَيْنِ}، رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه، لأنهما كانا اللذين خرجَا هاربين من قريش إذ همُّوا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم واختفيا في الغار.

{إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ} إذ يقول رسول الله لصاحبه أبي بكر، {لَا تَحْزَنْ}، وذلك أنه خافَ من الطَّلَب أن يعلموا بمكانهما، فجزع من ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحزن»، لأن الله معنا والله ناصرنا، فلن يعلم المشركون بنا ولن يصلوا إلينا (10).

وفي تفسير البغوي معالم التنزيل: وقوله عز وجل: {لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنا}، لم يكن حزن أبي بكر جبنًا منه، وإنما كان إشفاقًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إن أقتل فأنا رجل واحد وإن قتلت هلكت الأمة (11).

حين انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار، جعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما لك يا أبا بكر»؟ قال: أذكر الطلب فأمشي خلفك، ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك، فلما انتهيا إلى الغار قال: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ الغار، فدخل فاستبرأه ثم قال: انزل يا رسول الله، فنزل فقال عمر: والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من عمر، ومن آل عمر (12).

قوله تعالى: {إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ} [التوبة: 40]، وجاء في أسباب نزول هذه الآية الكريمة: أنه لما رجع رسول الله صلي الله عليه وسلم من غزوة حنين بالطائف، أمر المسلمين بالنفير العام لغزوة تبوك، ردًا علي تجمع جيوش الروم في أقصي الجنوب من بلاد الشام علي أطراف الجزيرة العربية، وردًا علي ما كان هرقل ملك الروم قد قرره من دفع رواتب جنده لمدة سنة مقدمًا تشجيعًا لهم علي مقاتلة المسلمين، وبعد أن انضم لهم عدد من قبائل العرب في شمال الجزيرة إلي قوات الروم، كان منهم قبائل كل من لخم، وجذام، وعاملة، وغسان، وتقدمت القوات الرومانية وحلفاؤها إلي أرض البلقاء من بلاد الأردن الحالية.

ومن أجل مواجهة هذه القوات الغازية وحلفائها استنفر رسول الله صلي الله عليه وسلم الناس إلي قتال الروم.

وكان هذا الرسول القائد صلوات ربي وسلامه عليه قلما يخرج إلي غزوة دون التورية بغيرها، إلا ما كان من غزوة تبوك، فقد صرح بها لبعد الشقة وشدة الحر، وكان قد اندس في صفوف المسلمين نفر من المنافقين يحاولون تخذيلهم عن القتال، ويخوفونهم من أعداد وعدة الروم وحلفائهم، ومن طول الطريق إليهم في قيظ مهلك، وندرة للماء والغذاء.

وأخذ هؤلاء المنافقون يرغبون المسلمين في حياة الأمن والدعة والمال والظلال، فنزلت هذه الآية الكريمة مذكرة بخروج رسول الله صلي الله عليه وسلم من مكة ليلة الهجرة، وقد تآمرت قريش لقتله فأطلعه الله سبحانه وتعالي على ما تآمروا به عليه، وأمره بالخروج، فخرج وحيدًا إلا من صاحبه الصديق. فنصره الله عليهم، وأخرجه سالما من بين أظهرهم، وقوتهم المادية التي تفوق إمكاناته المادية بكثير، فكانت الهزيمة والذل والصغار من نصيبهم، وكان العز والانتصار لرسول الله وصاحبه، على الرغم من خلو أيديهم من السلاح، وذلك كي لا يهيب أصحاب الحق أهل الباطل أبدا مهما بلغت أعدادهم وإمكاناتهم المادية لأنه لا سلطان في هذا الوجود لغير الله سبحانه وتعالي ولذلك فمن توكل عليه حق التوكل وجب له نصر الله، فأولياء الله لا يذلون أبدًا لأن الله العزيز قد تعهد لهم بنصره، والله الحكيم يقدر النصر لمن يستحقه.

وهكذا تنزلت هذه الآيات تهيب بالمؤمنين أن ينفروا في سبيل الله، حمايةً للثمرات التي قطفوها ودفعًا للمعتدين عن النيل من هذا الدين، وتخوفهم من عاقبة التقاعس والتثاقل، وتتهددهم بالاستبدال إذا هم لم ينفروا إلى قتال الأعداء {إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [التوبة 39]، وتذكّر المتثاقلين عن الجهاد والمتخوفين من جيش الرومان أن النصر لا يخضع لقانون الأرض، بل هو من عند الله حصرًا مهما كانت الظروف ، ومهما اشتدت الوطأة، لا يخضع لعددٍ ولا لعتاد، وإنما يجري وفق وعدٍ صادق {وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} [ الروم: 47]، فتذكّر بالهجرة حيث نجّا القدير سبحانه سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم وصاحبه من موتٍ مؤكّد، وحقق له النصر المبين في أحلك الظروف، وردّ المطارِدين خائبين محسورين {إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ} [ التوبة: 40].

وتدبّر معي آيات الذكر الحكيم، وانظر كيف يسمي الله سبحانه وتعالى الهجرة نصرًا وهي مطاردةٌ مفزعةٌ لرجلٍ واحدٍ، ليس معه سوى صاحبه الصديق يؤنسه ويخدمه، وغايته هي الوصول إلى مكانٍ آمنٍ يستطيع فيه نشر الفضائل والعدل والحق والخير.

لقد تألبت عليه مكة كلها، وعشرات الفرسان المدججون بالسلاح يبحثون في جنونٍ موتورٍ؛ عن رجلين قد هصرهما الجوع والتعب؛ حتى اضطروهما إلى الاختباء في الغار.

وفي منطق قوانين الأرض الخاضع للرؤية المحدودة من الصعب جدًا أن يكون ثمة نصرٌ في هذه المطاردة الأليمة، والمحاصرة الشديدة.

ولكن القرآن الكريم مع كل ما تقدم يسمي ذلك نصرًا إشارةً إلى أنه من أكبر ألوان النصر أن يرجع الأعداء دون أن يحققوا أهدافهم، فلقد باءوا بالفشل وأسقط في أيديهم ولم يستطيعوا القبض على صاحب الرسالة بل واصل طريقه حتى بلغ غايته.

{إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ} فإن لم تنصروه أنتم أيها المؤمنون، فقد أظهر الله نصره إياه، في وقت لم يكن له أحد ينصره، ويدفع عنه، وقد تظاهرت عليه الأعداء، وأحاطوا به من كل جهة، وذلك إذ هم المشركون به، وعزموا على قتله، فاضطر إلى الخروج من مكة، في حال لم يكن إلا أحد رجلين اثنين، وذلك إذ هما في الغار إذ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصاحبه وهو أبو بكر: لا تحزن مما تشاهده من الحال، إن الله معنا، بيده النصر، فنصره الله، حيث أنزل سكينته عليه، وأيده بجنود غائبة عن أبصاركم، وجعل كلمة الذين كفروا –وهي قضاؤهم بوجوب قتله، وعزيمتهم عليه– كلمة مغلوبة، غير نافذة ولا مؤثرة، وكلمة الله –وهي الوعد بالنصر وإظهار الدين وإتمام النور– هي العليا العالية القاهرة، والله عزيز لا يغلب، حكيم لا يجهل، ولا يغلط في ما شاءه وفعله (13).

وإن أحجمتم عن نصرة هذا الدين، وانشغلتم بالدنيا، ولم تقدموا على الجهاد، ولم يكن الدين في حياتكم له وزنًا، فاعلموا أن الله ناصر رسوله ودينه، وإلا تنصروا محمدًا حيًا وميتًا، فنصره عليه الصلاة والسلام باق إلى يوم الدين، فإن موته عليه الصلاة والسلام لا يعني توقف نصره، فنَصْرُ الله عزَّ وجلّ لحبيبه ومصطفاه كان مِنْ قبل القبل، فقد أيَّده، وأمر الرسل الكرام بإبلاغ صفاته ونعوته لأممهم، وهيأ الكون كله وأمره أن يكون رهن إشارته.

فالعبرة التي نحتاج إليها في هذه الظروف الحالكة في حياتنا اليوم، أن نعلم علم اليقين، ولا نشك في ذلك طرفة عين ولا أقل؛ أن أي منَّا لو أقبل بصِدْقٍ على الله، وتمسك في سلوكه وهديه وحياته بشرع الله، فلم ينافق ولم يمارِ،ِ ولم يبتغِ بعمله إلا وجه الله، فإن الله عز وجل يجعل له قسطًا مِنْ نَصْرِ الله لحبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، فيؤيده وينصره في أي موقع، وفي أي زمان وفي أي مكان، لأن هذه سُنَّةُ الله التي لا تتبدل ولا تتغير على مرِّ الزمان ولا بتبديل المكان، فكانت الهجرة نصرًا ضد الظلم والطغيان، وعلى كل مؤمن أن ينتصر لهذه القيم النبيلة، وأن يهجر الفحشاء والمنكر، فذلك نصر الله، ونصر الله يعني تقواه الذي به يهجر كل ما لا ير ضاه الله، فنصر الله التقوى التي تحمل الانسان التزام العدل والحق والاحسان، كما قال الله تعالى: {لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ} [الحج: 37]، ونصر الله ألا يتوقف المسلم عند أي أمر أمره به الله، مهما لاقى في سبيل ذلك من صعاب، فالذي أعزَّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة عقيدتهم، فكان الرجل منهم لا يبيح لنفسه أن يخرج عن المُثُلِ والمبادئ الإيمانية قيد أنملة، خوفًا من الله عز وجل مهما تعرض له من صعاب.

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوى؛ فلو يُعطى الناس بدعواهم لادعى الخَلِيُّ حرقة الشجِيِّ، فتنوع المدعون في الشهود، فقيل لا تُقبل الدعوى إلا ببينة: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ} [آل عمران: 31]، فتأخر الخلق كلهم، وثبت أتباع الحبيب في أفعاله وأخلاقه (14).

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فكل من ادعى أنه يحب الله ولم يتبع الرسول فقد كذب، ليست محبته لله وحده، بل إن كان يحبه فهي محبة شرك، فإنما يتبع ما يهواه كدعوى اليهود والنصارى محبة الله، فإنهم لو أخلصوا له المحبة لم يحبوا إلا ما أحب، فكانوا يتبعون الرسول، فلما أحبوا ما أبغض الله مع دعواهم حبه كانت محبتهم من جنس محبة المشركين، وهكذا أهل البدع فمن قال إنه من المريدين لله المحبين له، وهو لا يقصد اتباع الرسول والعمل بما أمر به وترك ما نهى عنه، فمحبته فيها شَوْب من محبة المشركين واليهود والنصارى، بحسب ما فيه من البدعة؛ فإن البدع التي ليست مشروعة، وليست مما دعا إليه الرسول لا يحبها الله، فإن الرسول دعا إلى كل ما يحبه الله، فأمر بكل معروف ونهى عن كل منكر (15).

إن من علامة صدق النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نفرق في بغضنا وغضبتنا بين جنس وآخر ممن آذى نبينا عليه الصلاة والسلام وأساء إليه أو إلى دين الإسلام؛ بل يجب أن تكون غضبتنا لله تعالى وتكون عداوتنا لكل من أساء إلى ربنا أو ديننا أو نبينا صلى الله عليه وسلم من أي جنس كان ولو كان من بني جلدتنا ويتكلم بألسنتنا؛ كما هو الحاصل من بعض كتاب الصحافة، والرواية، وشعراء الحداثة، والذين يلمحون تارة ويصرحون تارة أخرى بالنيل من أحكام ديننا وعقيدتنا، وإيذاء نبينا صلى الله عليه وسلم، بل وصل أذاهم وسبهم للذات الإلهية العلية تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا.

فأين غضبتنا على هؤلاء، وأين الذين ينتصرون لله تعالى ودينه، ورسوله صلى الله عليه وسلم من فضح هؤلاء والمطالبة بإقامة حكم الله فيهم ليكونوا عبرة لغيرهم؟ إن الانتصار من هؤلاء لا يقل شأنًا عن الانتصار ممن سب ديننا ونبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم في دول الغرب الكافر، يقول الله عز وجل: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ المُفْلِحُونَ} [المجادلة: 22].

إن المسلم المستسلم لشريعة ربه سبحانه محكوم في جميع أقواله ومواقفه وحبه وبغضه، ورضاه وسخطه بما جاء في الكتاب والسنة من الميزان العدل، والقسطاس المستقيم؛ فإن لم يضبط المسلم عاطفته وحماسه بالعلم الشرعي والعقل والتروي فإن حماسته هذه قد تجره إلى أمور قد يندم على عجلته فيها (16).

________________________

(1) تفسير ابن كثير (6/ 391).

(2) التفسير المنير للزحيلي (21/ 274).

(3) تفسير السعدي (ص: 661).

(4) تفسير ابن كثير (1/ 464).

(5) التفسير الوسيط للزحيلي (1/ 256).

(6) تفسير السعدي (ص: 332).

(7) أخرجه البخاري (6502).

(8) أخرجه البخاري (14).

(9) أخرجه البخاري (6632).

(10) تفسير الطبري (11/ 464).

(11) تفسير البغوي (2/ 349).

(12) تفسير البغوي (2/ 349).

(13) الهجرة والنصر المبين/ منارات.

(14) مدارج السالكين (3/ 9).

(15) الفتاوى (8/ 360- 361).

(16) منطلقات شرعية في نصرة خير البرية/ مجلة البيان (العدد: 222).